研究员,2015年毕业于山东大学晶体材料研究所,获工学博士学位。2016年10月加入上海科技大学物质科学与技术学院。主要研究方向为相干X射线衍射成像方法及应用。目前主要从事X射线自由电子激光成像实验站的建设和实验站关键技术、设备的研发,包括活细胞结构与功能成像等线站工程生物成像实验站的设计与建设,硬X射线自由电子激光项目相干衍射实验站的设计与建设等工作。

研究员,主要研究方向为精密仪器研发及振动测量控制。2012年于中国科学院上海光学精密机械研究所获博士学位,2013年至2017年于欧洲分子生物实验室汉堡分部担任高级机械工程师。2018年1月入职上海科技大学。研发了主动阻尼控制器,主动隔振器,高稳定性反射镜调节机构、多层膜单色器等多套光束线仪器,同时搭建了多个实验站样品传输系统。拥有2项美国专利,1项日本专利及多项项中国发明专利。

研究员,2010年毕业于中科院上海应用物理研究所。主要从事自由电子激光、同步辐射光束线设计,关键光学和诊断设备研制工作。2010年7月至2017年8月在上海光源先进成像与工业应用部工作;2017年9月加入上海科技大学硬X射线自由电子激光团队,从事光束线设计工作。2019年2月至4月在European XFEL参加束线诊断调试工作。从研究生阶段开始就一直从事光束线的设计建设工作,其中包括BSRF、NSRL的多条软X射线光束线设计建设工作,SSRF的医学成像光束线站、红外光束线站、动力学线站的设计建设工作。还负责设计了多套基于光栅、晶体的光谱仪。获得 2023年度“东方英才”青年项目支持。

研究员,2009年毕业于复旦大学,获得物理学博士学位; 2009年9月至2012年3月在德国马普核物理所做博后; 2012年3月至2019年7月在复旦大学工作; 2019年8月加入上海科技大学。主要研究方向为原子分子电离、激发诱导的反应动力学。目前主要承担自由电子激光平台上原子分子物理实验站的建设和运行任务。包括活细胞结构与功能成像等线站工程中分子动态成像系统的建设与运行,硬X射线自由电子激光项目原子分子物理实验站的设计与建设等工作。

副教授,研究员,主要研究方向为:加速器物理及应用,束流动力学,超快电子衍射,医用加速器,质子放疗,高能电子放疗,闪疗(FLASH Therapy)

教育及工作背景

2003-2007 清华大学工程物理系工学学士

2008-2015 美国麻省理工学院MIT物理系博士

2015-2017 美国ANTAYA科技公司,加速器物理学家

2017-2022 德国电子同步加速器中心DESY ,加速器研究员

2022-2024 德国瓦里安VARIAN医疗系统公司,加速器物理学家

2025- 上海科技大学大科学中心研究员,兼聘生物医学工程学院副教授

研究领域:加速器物理及应用

其实就是一位“打螺丝”的,希望能用自己的模拟和实验搭建出惠及科研惠及大众的实验平台和应用仪器

目前感兴趣的课题

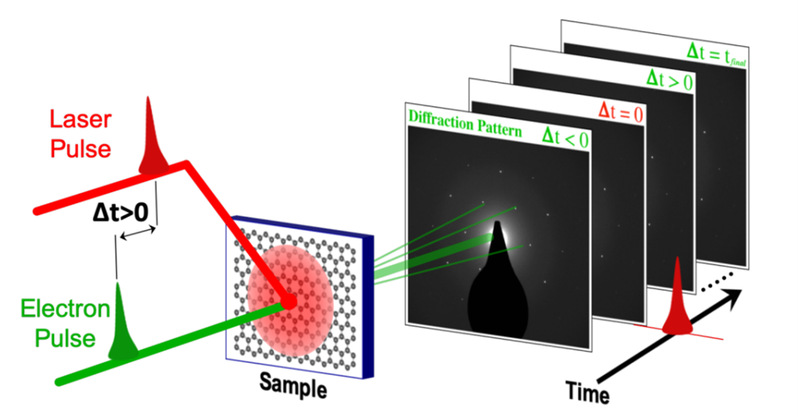

1,超快电子衍射 Ultrafast Electron Diffraction,UED

超快电子衍射技术能够实时观测原子级分辨尺度物质的结构变化,可以完整再现原子尺度超快动力学的全过程。超快电子衍射可用于结构相变、电子声子耦合、分子动力学等动态过程研究。高重频兆电子伏超快电子衍射系统在时空间分辨率及探测效率等方面都有极大提升。

我们需要:1)模拟UED,2)搭建UED,3)推广UED,4)以UED为平台,探索中小型加速器在核医学、肿瘤治疗医学等领域的产业化,5)躺平数钱(你看这个饼,它大又圆)

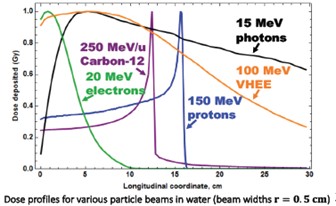

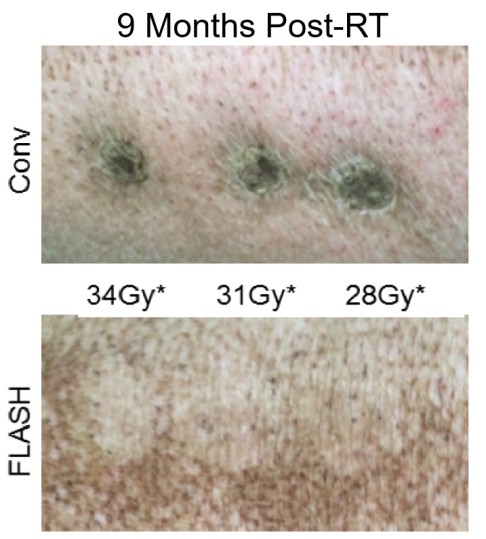

2,医用加速器及FLASH闪疗(高能电子VHEE和质子重离子)

高能粒子放射是治疗肿瘤的重要手段,发展至今,各种粒子,包括光子/电子/质子/重离子/中子都有运用。超高剂量率闪疗FLASH,将更进一步推进放疗的发展,造福人类。结合SHINE超导电子加速器技术,搭建开展高能电子放疗VHEE及闪疗FLASH的实验平台。

我们需要:1)模拟VHEE和FLASH,2)搭建VHEE和FLASH,3)实验VHEE和FLASH,4)推动VHEE和FLASH通过NMPA(国家药品监督管理局),5)躺平数钱(你看这个饼,它大又圆)

研究经验:

机缘巧合下(也可以说科研课题的被动“动荡”),电子质子、直线环形等加速器相关方向都有涉猎。主要有:

1, 癌症放疗医用加速器系统研究

曾参与美国国防部250MeV超导高磁场高电流回旋加速器设计和医用公司新型无磁铁回旋加速器的设计。在德国医疗公司瓦里安Varian研发部门负责束流传输系统。

2,衍射极限同步辐射光源 PETRA IV

在德国电子同步加速器中心DESY,合作完成了衍射极限同步辐射光源PETRA IV的理论设计。升级光阴极枪,并为储存环设计了最新的束流传输线和交换注入方案。同时以高电荷枪为基础,升级了“ARES”束线,使其可用于医用超高能电子闪疗(VHEE-FLASH)。

3,创新型粒子加速器

博士师从加速器物理和真空器件领域专家Richard J. Temkin,参与美国能源部多个项目。设计并建造了世界上首个由电介质和金属材料阵列构成的混合光子带隙结构加速腔(Hybrid Photonic Band Gap)并完成高功率微波击穿实验。

副研究员,于2014年和2017年在法国巴黎第六大学(Université Pierre et Marie Curie)分别获得核工业硕士学位、物理化学和分析化学博士学位,主要从事X射线谱学研究和大科学装置建设。2018年2月-2020年5月在中国科学院宁波材料技术与工程研究所完成博士后,基于in-situ ARPES开展强关联氧化物的物性调控研究。2020年6月-2021年10月在上海联影医疗科技股份有限公司开展全景PET-CT的辐照剂量学和图像重建研究。2021年11月-2025年4月在深圳综合粒子设施研究院(现:深圳先进光源研究院)开展时间分辨RIXS装置设计及光学研究。2025年4月加入上海科技大学硬X射线自由电子激光团队,从事X射线光谱仪的自动化设计和控制以及X射线相关的技术研究。

Feng Jiatai, Associate Researcher Feng Jiatai, Associate Researcher

Associate Researcher. He earned his Master’s degree in Nuclear Engineering in 2014 and his Ph.D. in Physical Chemistry and Analytical Chemistry in 2017 from Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne University) in France. His research focuses on X-ray spectroscopy (e.g., XAS and RIXS) and the development of large-scale scientific facilities.

From February 2018 to May 2020, he conducted postdoctoral research at the Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, where he investigated the regulation of physical properties in strongly correlated oxides using in-situ ARPES.

From June 2020 to October 2021, he worked at United Imaging Healthcare in Shanghai, researching radiation dosimetry and image reconstruction for total-body PET-CT with a 2-meter field-of-view.

From November 2021 to April 2025, he was involved in the optical design of time-resolved RIXS instrument at the Shenzhen Institute for Advanced Light Source (formerly, Shenzhen Institute of Advanced Science Facilities).

In April 2025, he joined the Hard X-ray Free Electron Laser team at ShanghaiTech University, where he is currently engaged in the automated design and control of X-ray spectrometers, as well as X-ray technology research.

2015年博士毕业于中国科学技术大学(导师,朱俊发 教授)。之后在中科院上海微系统所开展博士后研究工作(合作导师,刘志 研究员),2018年加入上海科技大学。主要工作:以近常压光电子能谱为主,结合多种原位表征手段研究多相催化和电化学反应机理,以及实验方法的发展。

副研究员,2008年,于青岛大学物理科学学院应用物理学专业获得理学学士学位。2015年,于中国科学院上海光机所,强场激光物理国家重点实验室,光学专业获得理学博士学位。研究方向为高次谐波的产生及应用、固体中飞秒激光成丝等。2015年9月,加入上海科技大学,负责活细胞项目激光单元、硬X射线自由电子激光装置项目激光辅助系统的建设工作.

副研究员。2007年至2011年,华中科技大学,理学学士。2011年至2016年,中科院高能物理研究所,理学博士,研究方向为新型微结构气体探测器和单片型硅像素探测器。2016年至2018年,中科院高能物理研究所,博士后,研究方向为面向CEPC顶点探测器的硅像素测器。2018年至今,上海科技大学,助理研究员、副研究员,研究方向为先进光源上的像素阵列探测器。

高级工程师,2015年硕士毕业于中国科学院上海应用物理研究所,期间从事EPICS控制系统和数据库相关工作。毕业后加入中国电子科技集团公司第三十二研究所,致力于国家可信嵌入式软件研发工作,曾参与多个军品研发项目,熟悉5000A三级过程管理。2019年加入硬X射线自由电子激光装置项目实验辅助分总体高性能数据管理系统,参与数据系统软件平台建设,负责软件系统架构设计、元数据管理和软件协同开发平台建设等工作。

高级工程师,2006年同济大学室内设计专业毕业。同年加入中冶天工集团从事工程项目建设、管理工作;2013年入职中国科学院上海分院资产基建管理处,负责上海分院及分院系统“十五”至“十三五”科研基础设施建设项目、财政部修缮项目的全过程管理和上海分院及分院系统资产、后勤管理工作;2018年参加硬X射线自由电子激光装置项目,负责束线站总体公用设施系统建设。

高级工程师,2007年本科毕业于河北建筑工程学院给水排水工程专业,毕业后主要从事建筑给排水、暖通及消防设计工作。2024年8月加入硬X射线自由电子激光装置项目,主要从事束线站总体公用设施系统建设工作。

高级工程师,主要研究方向:精密仪器结构设计。2014年上海海洋大学获机械设计及理论专业硕士学位;2014年-2018年就职于费勉仪器科技(上海)有限公司,主要负责超高真空系统的整体结构设计,超高真空系统中腔体设计,样品原位传输方案的设计以及高低温样品架的结构设计等。2019年入职上海科技大学。

副研究员,2012年于中国计量大学光电学院获得学士学位,2017年于中科院上海应用物理研究所获得博士学位。博士期间的主要工作是利用先进纳米加工技术制备超高密度X射线光栅及二维金属纳米阵列。随后加入硬X射线自由电子激光装置项目,参与HXS实验站的建设。

副研究员,2015年博士毕业于复旦大学微电子学院,微电子学与固体电子学专业,期间主要研究内容为高性能铁薄膜的制备及其阻变特性的研究。博士毕业后到北京高压科学研究中心(上海分中心)从事博士后研究工作,研究内容涉及极端环境下多铁材料的结构和电学特性、多铁材料的界面耦合特性等。2016年12月加入活细胞结构与功能成像等线站工程项目,参与表面化学实验站的研制工作。2018年8月正式加入硬X射线自由电子激光装置项目,主要负责样品原位环境设计、研制和建设工作。

副研究员,2020年于加拿大光源获博士学位,博士阶段主要开展X 射线晶体单色器与吸收谱学成像研究;2020 年至 2025 年先后在美国阿贡国家实验室(ANL)、瑞士保罗谢尔研究所(PSI)工作,聚焦自由电子激光(FEL)诊断模拟、10 纳米级X射线波带片/光栅设计与制造(电子束光刻、等离子体刻蚀、原子层沉积、金属电镀),以及同步辐射与FEL成像与诊断系统研究;2025 年 7 月加入上海科技大学大科学中心,现从事面向自由电子激光的 X 射线衍射元件设计制造和成像诊断系统建设。

学术服务方面,担任 Nature Publication Group 评审编辑,及Optica Publication Group 等期刊审稿人。曾获得加拿大健康研究院青年基金(CIHR-THRUST Fellow),研究获选瑞士纳米科学研究所(SNI)2023年度亮点。

Associate Scientist

Peng Qi received his Ph.D. in 2020 at the Canadian Light Source, where his doctoral work focused on X-ray crystal monochromators and absorption-spectroscopic imaging. From 2020 to 2025, he worked at Argonne National Laboratory (ANL, USA) and the Paul Scherrer Institute (PSI, Switzerland), focusing on free-electron-laser (FEL) diagnostics and simulation; the design and fabrication of 10-nm-class X-ray zone plates and gratings (electron-beam lithography, plasma/ICP-RIE etching, atomic-layer deposition, metal electroplating); and imaging/diagnostic systems for synchrotron and FEL facilities. In July 2025, he joined the Center for Transformative Science at ShanghaiTech University, where he is building FEL-ready X-ray diffractive optics and integrated imaging/diagnostic platforms.

He serves as a Reviewing Editor with Nature Publication Group and as a reviewer for Optica Publishing Group journals, among others. His honors include a CIHR-THRUST Fellowship and the selection of his work as a 2023 Highlight by the Swiss Nanoscience Institute (SNI).

副研究员,2017年毕业于中科院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室,光学工程专业,期间主要研究内容为高功率激光系统中前端系统。2017年7月至2019年6月在帝国理工大学物理学院从事针对激光等离子体加速的超短超强激光系统的研究。2019年7月至2022年8月在阿贡国家实验室从事博士后研究,研究内容包括X射线光学元件在线与离线检测,X射线波前检测,X射线暗场以及人工智能增强的相衬成像。2022年9月加入上海科技大学硬X射线自由电子激光团队,从事光束线设计与诊断,以及X射线泵浦探测技术研究。

副研究员,2011年6月,于浙江师范大学物理学专业获得理学学士学位。2016年6月,于中国科学院大连化学物理研究所物理化学专业获得理学博士学位。2017-2019年在复旦大学物理系做博士后。2019年加入硬X射线自由电子激光装置项目实验辅助分总体,参与活细胞项目和硬线项目中激光单元的建设工作。2017年获得复旦大学物理系“希德博士后”项目资助,2018年获得中国博士后科学基金面上项目一等资助,同年还获得国家自然科学基金青年项目的资助,2019年获得复旦大学表面物理国家重点实验室开放课题的资助。

副研究员,2007年,于大庆石油学院获得应用物理学专业理学学位。2013年,于南京大学物理学院理论物理专业获得物理学博士学位。2013年到2018年先后于清华大学物理系和上海科技⼤学物质科学与技术学院从事凝态物理方面博士后研究工作。2018年7月,加入硬X射线自由电子激光装置项目组,从事大规模集群与云计算方面的工作。

副研究员,2018年毕业于山东大学晶体材料国家重点实验室,从事X射线自由电子激超快成像新方法、新技术与新仪器研制。2016年至2023年先后学习、工作于斯坦福大学/SLAC国家加速器实验室,瑞士保罗谢尔研究所(PSI)。参与美国直线相干光源(LCLS)相干X射线(CXI)和大分子晶体学( MFX)实验站的调试、合作研究与运行;参与瑞士自由电子激光SwissFEL原子分子和光学(Maloja)实验站的建设、调试与运行。2023年12月加入上海科技大学大科学中心,任上海硬X射线自由电子激光装置单分子/单颗粒相干衍射实验站负责人。主要从事超快X射线衍射与成像、晶体学,阿秒X射线成像新方法,多元样品传输系统研制及面向海量数据的AI智能化数据处理等研究。发表论文20余篇,并担任Physical Review Letters/A/B/E, Review of Scientific Instruments等知名期刊审稿人。主持国家自然科学基金青年项目,骨干参与国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、瑞士自然科学基金会重点项目等十余项。获得欧盟玛丽居里奖学金 (MSCA COFUND) ,任瑞士保罗谢尔研究所PSI-Fellow(2019-2021),入选上海市海外高层次人才引进计划(2024)。